为弘扬科学家精神,激励青年学子勇担时代使命,4月2日上午,固体所研究生会举办了“学习葛庭燧院士精神,传承科研报国薪火”活动。通过专题讲座、缅怀仪式等形式,带领青年学子重温葛庭燧院士与何怡贞研究员的科学人生,传承老一辈科学家的爱国情怀。

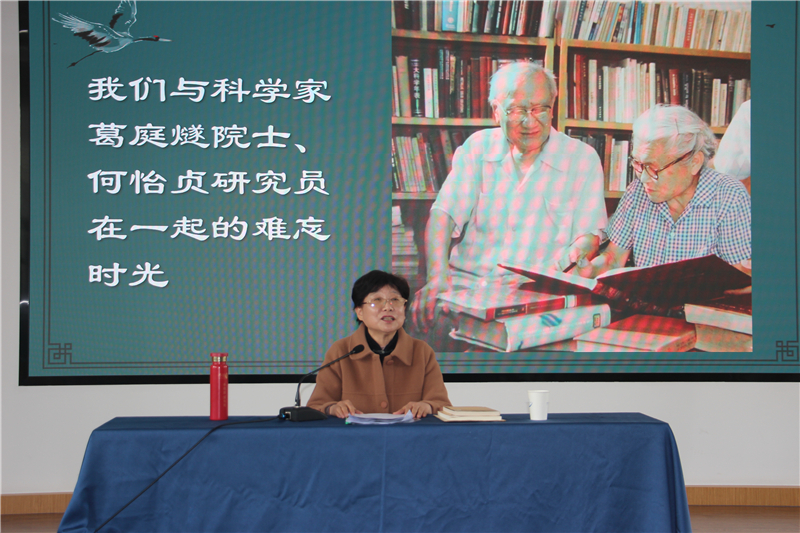

活动特邀《中国科学报》安徽记者站原站长张建平作了题为《我们与科学家葛庭燧院士、何怡贞研究员在一起的难忘时光》的讲座,回顾了葛庭燧夫妇传奇的一生和高尚的品格。新中国成立后,正在美国从事科研的夫妇二人毅然放弃优渥条件,携子女辗转回国,成为首批响应祖国召唤的海外科学家。归国后,葛庭燧在清华大学创建了我国首个内耗实验室,何怡贞则投身光谱学领域的研究,为新中国培养了一批急需的专业人才。后来他们又共同奔赴沈阳筹建中国科学院金属研究所,为东北工业基地的建设奉献智慧、挥洒汗水,攻克了很多关键的技术难关。1980年,葛庭燧与何怡贞又来到合肥科学岛,和科研人员一起创建固体物理研究所,建成了首个开放研究实验室,科研成果获得了中国科学院科技进步一等奖。 1989年,由葛庭燧担任大会主席,在北京召开了“第九届国际固体内耗与超声衰减学术会议”。1999年,葛庭燧走上了世界领奖台,荣获了国际材料领域的最高奖——“梅尔奖”。回国50多年来,他们坚守科研一线,以“春蚕吐丝”之志为国家倾尽所学;用行动证明了“在祖国的土地上,中国人同样能缔造世界一流的科研成就”。张建平特别提到,何怡贞一生践行的“中国人不比外国人差,女性不比男性差”的信念,展现了科学家的铮铮风骨。报告引发了在场学子的强烈共鸣。

报告会结束后,同学们前往葛庭燧院士纪念广场敬献鲜花。一支支菊花寄托着对科学巨匠的无限追思,也象征着其精神薪火相传。此次活动不仅是一次缅怀,更是一次精神的洗礼。葛庭燧与何怡贞跨越时空的科学家精神,像一座永恒的灯塔,必将激励青年一代勇攀科研高峰,续写强国华章。

【故事链接】

张建平作报告

报告会现场

缅怀仪式