水系锌离子电池具有理论比容量高、氧化还原电位低、安全可靠、环境友好等优点,是一种很有前途的规模化储能技术。钒氧化物因其丰富的价态和开阔的晶体结构能够可逆的存储Zn2+,但也存在一些不可忽视的问题,如层状结构不稳定、电子导电性低等,这些均会影响电池的循环容量和稳定性。受限于不稳定的层状结构和较低的电子传导性,设计高容量和循环稳定性好的钒基材料仍然极具挑战。

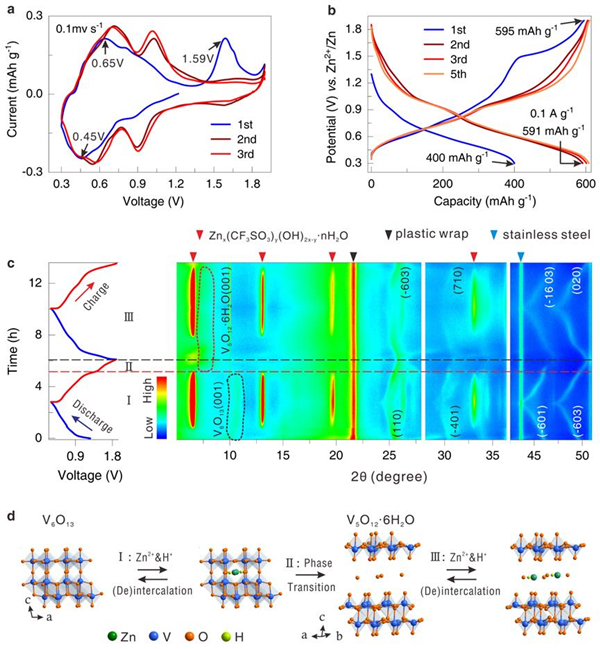

固体所研究人员在电化学循环过程中利用原子的自组装特性,电化学诱导钒基材料晶体结构重排,自发形成最适宜Zn2+嵌-脱的大层间距晶体结构;通过电化学诱导相变减小了正极材料的带隙,提高了电导率,降低了Zn2+扩散的迁移障碍,使得诱导形成的V5O12·6H2O正极材料具有极高的Zn2+存储容量。由于大层间距结构吸收了Zn2+嵌-脱引起的钒基材料体积的收缩和膨胀,极大的提高了水系锌离子电池的循环稳定性。该电极材料在0.1 A g-1的电流密度下表现出极高的放电比容量(609 mAh g-1)、卓越的倍率性能(20A g-1时放电比容量依然达到300 mAh g-1)、快速充电能力(465 mAh g-1充电7分钟)以及出色的循环稳定性,5 A g-1电流密度下循环5000次后仍具有346 mAh g-1的可逆容量。

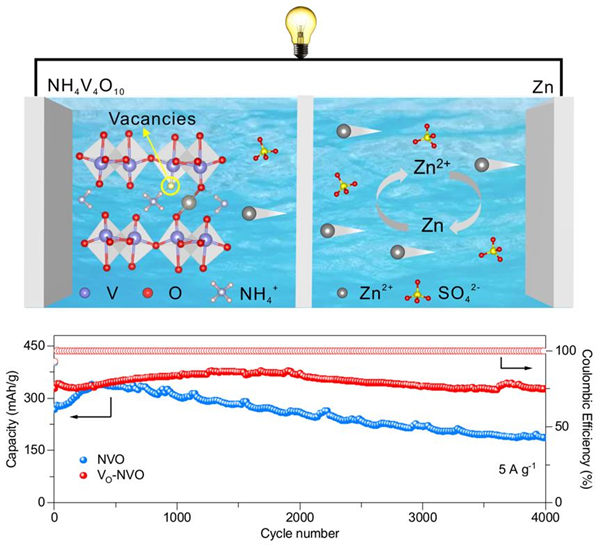

为进一步提高层状钒酸铵的电导率和增强Zn2+的扩散动力学,研究人员通过简便的水热策略,将氧空位引入到层状钒酸铵中,氧空位的引入提高了离子和电荷转移动速率,降低了锌离子的扩散阻力,并在Zn2+(脱插)过程中保证了稳定的晶体结构。此富含氧空位的钒酸铵正极材料在 0.2 A g-1 的条件下具有499 mAh g-1 的高放电比容量,在5 A g-1电流密度下循环4000次后比容量仍保持在95%以上。

该研究通过电化学诱导相变策略和缺陷工程获得了高性能钒基正极材料,显著提高了水系锌离子电池的能量密度和循环稳定性,为高性能水系锌离子正极材料的开发提供了新的研究思路。

ACS Nano(2023,DOI: 10.1021/acsnano.3c11217)论文第一作者为固体所助理研究员莫立娥,通讯作者为固体所李兆乾副研究员、胡林华研究员。Small(2023,DOI: 10.1002/smll.202306972)论文第一作者为固体所博士生彭昱琦,通讯作者为固体所莫立娥助理研究员、胡林华研究员。上述研究工作得到了合肥物质院院长基金的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.3c11217