近期,中国科学院合肥物质院固体所纳米材料与器件技术研究部热控功能材料科研团队在气凝胶复合材料领域取得新进展,成功开发出兼具高温隔热性能和力学承载特性的气凝胶复合材料,并实现了大尺寸样品的可控制备。相关成果发表在Materials Today Energy 和Journal of Materials Research and Technology 期刊上。

随着航空航天技术的飞速发展,新一代飞行器面临的气动加热、机械振动、氧化烧蚀等极端环境对热防护系统隔热材料提出了更高要求——需兼具轻质、高强、高效隔热及高温稳定性。传统气凝胶材料虽然具有超低密度和优异的隔热性能,但力学性能差、高温稳定性不足、难以大尺寸制备等问题严重限制了其实际应用。针对这一技术难题,研究团队在前期工作(Nanoscale,2024,16, 4600;ACS Applied Materials & Interfaces,2023,15,29609)基础上,采用碳纤维增强策略,成功制备了多种高性能气凝胶复合材料。

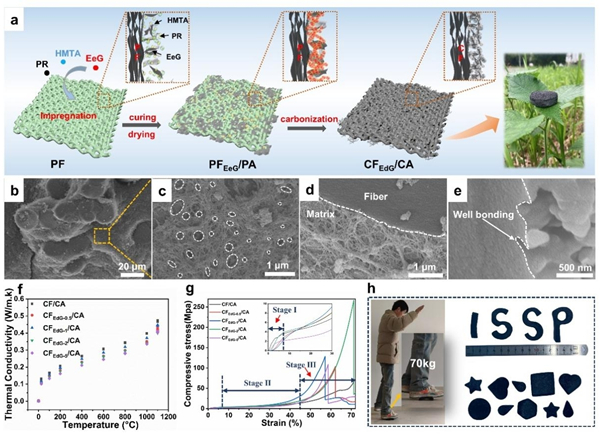

在碳基气凝胶复合材料研究中,团队创新性地引入可膨胀石墨作为界面连接材料,构筑多尺度增强结构,提升了复合材料的力学性能;同时利用可膨胀石墨的高温膨胀特性,有效降低了复合材料的碳化收缩率(降幅达19%)。所制备的复合材料具有稳健的多维孔道结构和良好的界面结合力,在0.43 g/cm3的较低密度下展现出226.9 MPa的超高抗压强度,同时具有良好的隔热性能,常温和1100 ℃ 下的热导率分别为 0.108 W/m·K和 0.404 W/m·K。

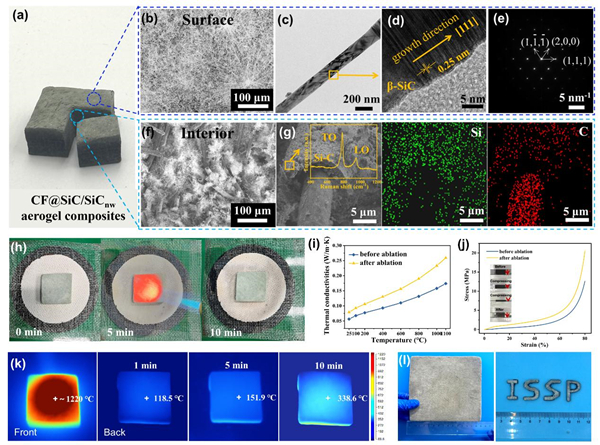

在陶瓷基气凝胶复合材料方面,针对碳纤维较差的抗氧化性能,团队通过前驱体浸渍-原位双形貌生长技术,在碳纤维毡体中构筑SiC纳米线气凝胶网络的同时,在碳纤维表面生成致密SiC保护层。对退火过程中SiC的微观结构演变及原位生长机理的研究发现,在多相竞争反应体系中,固-固反应优先以碳纤维为成核位点,形成连续SiC包覆层;而气-气反应则以硅源前驱体为成核位点,沿[111]晶面生长成高长径比SiC纳米线。这种独特结构使复合材料兼具轻质(密度0.18 g/cm3)、高强(压缩强度12.5 MPa)、高效隔热(常温热导率0.056 W/m·K)和抗氧化烧蚀(质量烧蚀率0.013 mg/s)特性,且经1220 ℃高温烧蚀后仍能够保持结构完整性及良好功能性。

上述研究均验证了气凝胶复合材料大尺寸制备的可行性,成功实现了150×150×20 mm尺寸样品的完整制备及任意裁剪加工,为气凝胶复合材料在航空航天热防护系统等领域的工程化应用提供了新的技术思路。

以上工作得到了国家自然科学基金、安徽省科技重大专项、合肥物质院院长基金等项目的支持。

论文连接:

https://doi.org/10.1016/j.mtener.2025.101852

https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.04.131

图1. 碳纤维增强碳基气凝胶复合材料的(a)制备流程图;(b-e)微观表征;(f)不同温度热导率;(g)压缩应力-应变曲线及(h)成型加工性能。

图2. 碳纤维增强SiC气凝胶复合材料的(a-g)微观表征;(h)抗烧蚀性能;(i)烧蚀前后不同温度的热导率;(j)烧蚀前后压缩应力-应变曲线;(k)高温隔热性能及(l)成型加工性能。