近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料物理与器件研究部自旋材料物理团队邵定夫研究员与美国内布拉斯加-林肯大学合作,系统研究了反铁磁金属界面效应诱导强自旋极化的物理机制,并提出了基于该机制的第三类反铁磁隧道结设计原则,为构建高性能自旋电子学器件开辟了全新路径。相关研究成果以《Interface-controlled antiferromagnetic tunnel junctions》为题发表于Cell出版社旗下物理学旗舰期刊 Newton。

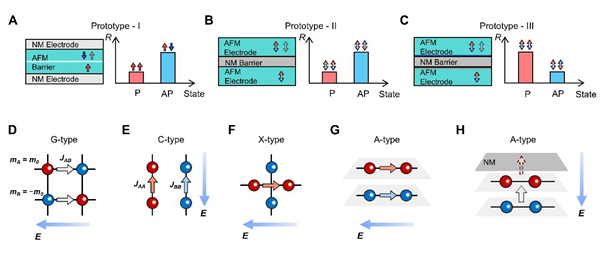

随着信息技术向更小尺寸、更高集成度和更低能耗方向持续发展,传统依赖电子电荷的半导体器件正面临摩尔定律的极限挑战。自旋电子学通过同时调控电子的电荷与自旋自由度,被视为推动下一代信息器件发展的关键方向。反铁磁材料因其无净磁矩、零杂散场以及THz级超快磁动力学响应等优势,能够满足后摩尔时代对器件小型化、高密度、低功耗、高速读写和高稳定性的多重需求,因而成为构建高性能自旋电子器件的理想候选体系。其中,基于量子隧穿效应的反铁磁隧道结(AFMTJ)被认为是实现反铁磁自旋电子学应用的核心器件结构。然而,传统反铁磁材料本身不具备宏观自旋极化,如何实现可用于信息读取的显著隧道磁阻(TMR),一直是该领域亟待突破的关键难题。此前,研究者曾尝试利用二维层状反铁磁绝缘体作为势垒,通过外加磁场诱导其发生反铁磁–铁磁相变来实现隧道磁阻(图1(A))。尽管该方案已经有实验报道,但由于这类材料的奈尔温度普遍较低,严重制约了其在常温环境下的实际应用。

邵定夫研究员团队长期致力于反铁磁自旋电子学的理论探索,在国际上较早提出并系统发展了基于反铁磁金属体效应的第二类反铁磁隧道结机制(图1(B))。早在“交错磁体”(altermagnet)概念提出之前,邵定夫研究员便提出了基于动量空间自旋极化的反铁磁隧道磁阻方案(Nat. Commun. 12, 7061 (2021)),该方案已获实验证实。近期,团队进一步提出非共线反铁磁材料中“有效自旋极化”的新定义,成功解释了在自旋不守恒条件下仍可利用相关材料实现显著隧道磁阻的物理机制(Nat. Commun. 15, 10242 (2024))。此外,团队还建立了基于实空间磁构型的自旋输运分析框架,预言了A型/C型反铁磁体中的奈尔自旋流(Phys. Rev. Lett. 130, 216702 (2023))以及支持单子格自旋输运的X型反铁磁体(Newton 1, 100068 (2025))(图1(D-G)),为理解常规反铁磁体与交错磁体的自旋输运行为提供了直观图像,并为第二类反铁磁隧道结电极材料的筛选提供了理论依据。

在反铁磁材料的应用中,界面处的交换偏置效应已被广泛应用于磁存储与传感器领域,是其最成功的工业应用之一。然而,基于反铁磁界面本身的自旋输运效应仍未被充分认识。通过对实空间磁构型的深入分析与第一性原理计算,研究团队发现,当反铁磁体内部面外方向的自旋相关体效应被强烈抑制,且存在一个具有未补偿磁矩的稳定界面时,界面处可产生显著的自旋极化(图1(H))。这一机制不依赖材料本征的体效应,而是源于界面磁结构的局域对称性破缺。

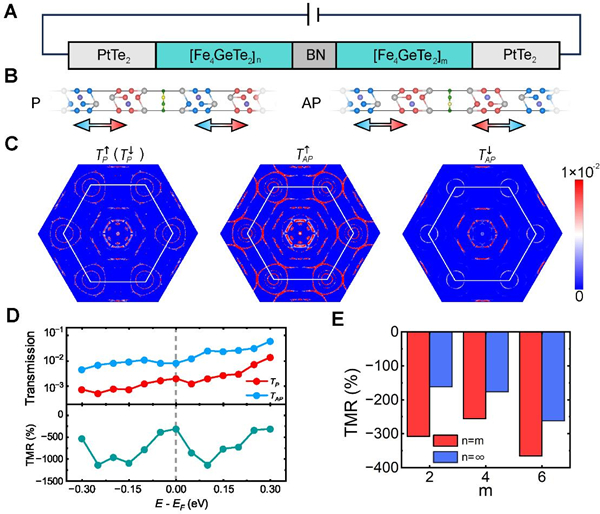

基于这一新机制,研究团队提出了第三类反铁磁隧道结的设计原则——通过界面效应而非体效应实现高效的自旋输运(图1(C))。研究人员构建了以二维范德华A型反铁磁金属Fe₄GeTe₂为电极、非磁绝缘体BN为势垒的隧道结模型。量子输运模拟结果显示,即便电极材料本身具有自旋简并的能带结构,其界面仍能产生显著的自旋极化电流(图2)。更重要的是,该效应不受电极厚度或层数奇偶性影响,进一步证实其源于界面机制。

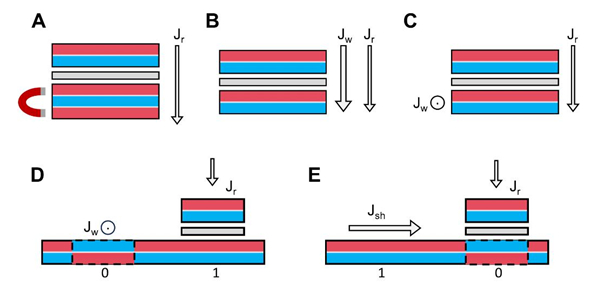

当调控两侧电极奈尔矢量的相对取向时,器件表现出明显的电阻切换行为:界面磁矩平行排列时呈现低阻态,反平行时为高阻态,计算所得隧道磁阻可达100%量级,与传统依赖体效应方案的隧道磁阻相近,充分显示了界面机制的实际应用潜力(图3)。值得注意的是,由于奈尔矢量与界面磁矩的取向可能存在非一致性,此类器件的隧道磁阻可以表现出负值,这一独特特征使其与其他类型的磁隧道结形成本质区别,也为新型逻辑与存储功能的设计提供了新自由度。

目前,基于铁磁相FeₙXTe₂(X=Ge、Ga)的二维范德华磁性隧道结已在实验中实现。借鉴现有制备工艺,通过引入Co元素掺杂,有望构建基于反铁磁相(Fe,Co)ₙXTe₂的AFMTJ原型器件。这类A型反铁磁材料通常支持非对称自旋轨道力矩和面内方向的奈尔自旋流等特性,为实现奈尔矢量与反铁磁畴的高效电学调控提供了物理基础,保障了器件的快速、低功耗写入能力(图4)。

该研究工作不仅在交换偏置之外揭示了反铁磁材料的另一类重要界面效应,更打破了“缺乏体效应即无应用价值”的传统认知,为拓展反铁磁材料在自旋电子学中的应用边界提供了全新视角。研究不仅为开发不依赖特定体效应的通用型反铁磁器件提供了理论支撑,也为未来构建更高速、更高密度、更稳定的信息器件开辟了切实可行的技术路径。

针对该研究工作,量子材料理论专家、芬兰阿尔托大学Jose Lado教授与二维材料与器件实验专家、瑞典查尔姆斯理工大学Saroj P. Dash教授在同期《Newton》期刊上发表了题为《反铁磁未补偿界面为范德华异质结带来了全新机遇》的评述文章,对该工作给予高度评价,指出该研究“为自旋电子技术提供了新的设计范式(offering new design principles for spintronic technologies)” 。

固体物理研究所博士研究生杨柳、蒋媛媛为论文共同第一作者,固体物理研究所邵定夫研究员、郭潇妍博士及内布拉斯加-林肯大学Evgeny Y. Tsymbal教授为论文共同通讯作者。该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院建制化科研平台项目、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.newton.2025.100142

评述链接:https://doi.org/10.1016/j.newton.2025.100193

图1. (A-C) 反铁磁隧道结的三种基本类型;(D-G) 不同反铁磁结构允许的自旋极化输运特性(体效应);(H) A型反铁磁体未补偿的界面磁矩支持具有宏观自旋极化的隧穿电流。

图2. 自旋简并的A型范德华反铁磁体Fe4GeTe2 及其界面自旋极化。

图3. Fe4GeTe2/BN/Fe4GeTe2反铁磁隧道结的隧道磁阻。

图4. 基于界面效应的第三类反铁磁隧道结的读写方案示意图。