近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料物理与器件研究部在钠离子电池研究方面取得新进展,实现了硬碳负极中钠离子的全吸附超快高可逆存储。相关研究成果以“Unlocking Interlayer Confinement Enables All-Slope Hard Carbon with Ultrafast and Highly Reversible Sodium Storage”为题发表在ACS Nano(ACS Nano, 2025, DOI:10.1021/acsnano.5c14641)上。

钠离子电池作为锂离子电池的重要补充,凭借其资源丰富、成本低廉等优势,在大规模电网储能和低速电动车领域展现出巨大的应用潜力。作为电池的核心组成部分,负极材料的性能直接影响钠离子电池的能量密度、循环寿命和倍率性能。在各类负极材料中,硬碳因其成本低、钠储存容量适中,被视为最具应用前景的钠离子电池负极材料之一。然而,传统硬碳材料因“层间限域”效应会阻碍钠离子传输,导致材料的倍率性能不佳。为提升倍率性能,通常需在材料中引入缺陷和表面位点,但过多缺陷和表面位点的引入会加剧电池中电解液的分解,形成较厚的固态电解质界面(SEI)膜,造成大量不可逆的钠损耗,从而导致电池的初始库伦效率降低。如何在高倍率性能和高首效之间取得平衡,是硬碳负极材料研究领域长期以来面临的关键挑战。

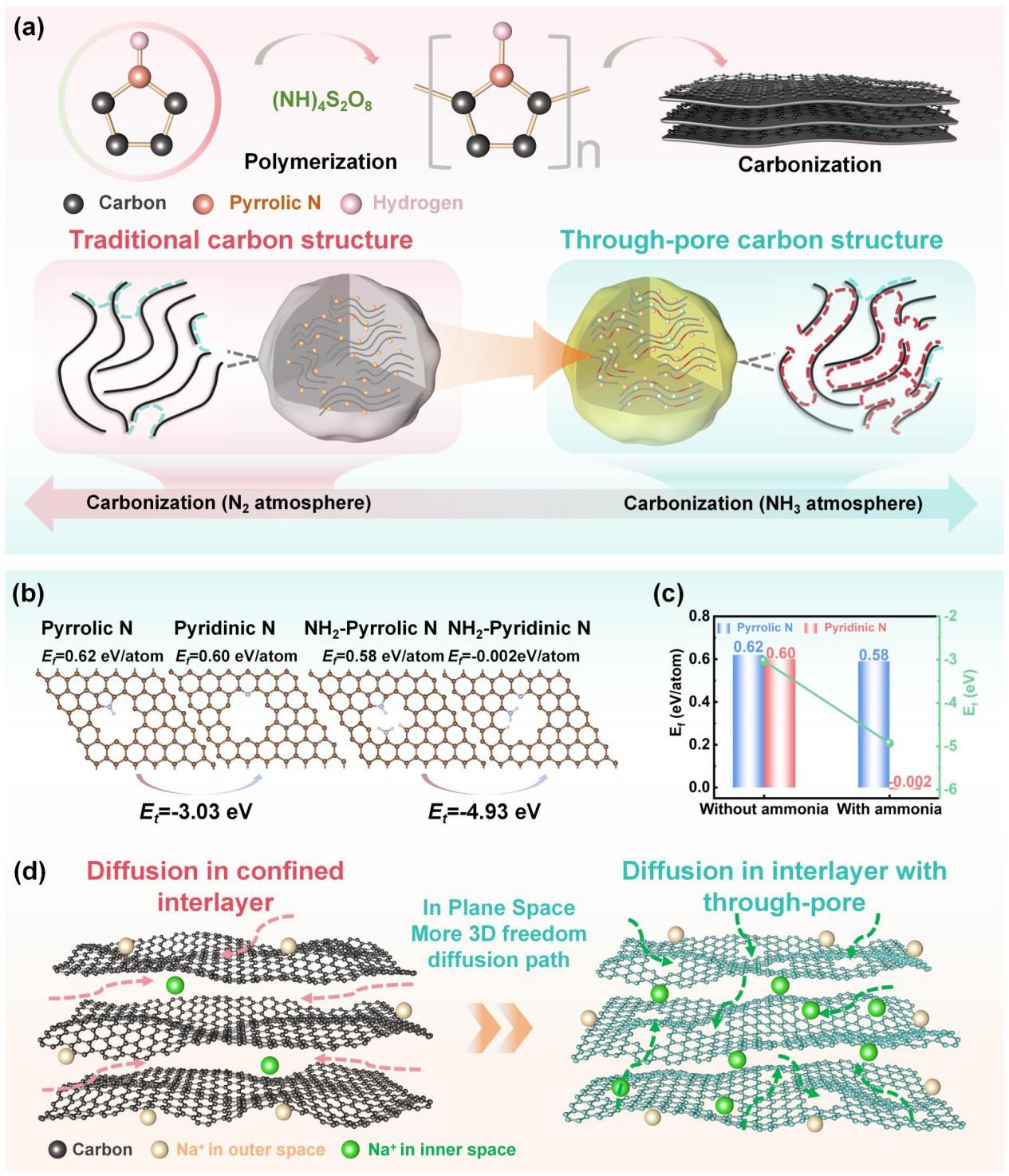

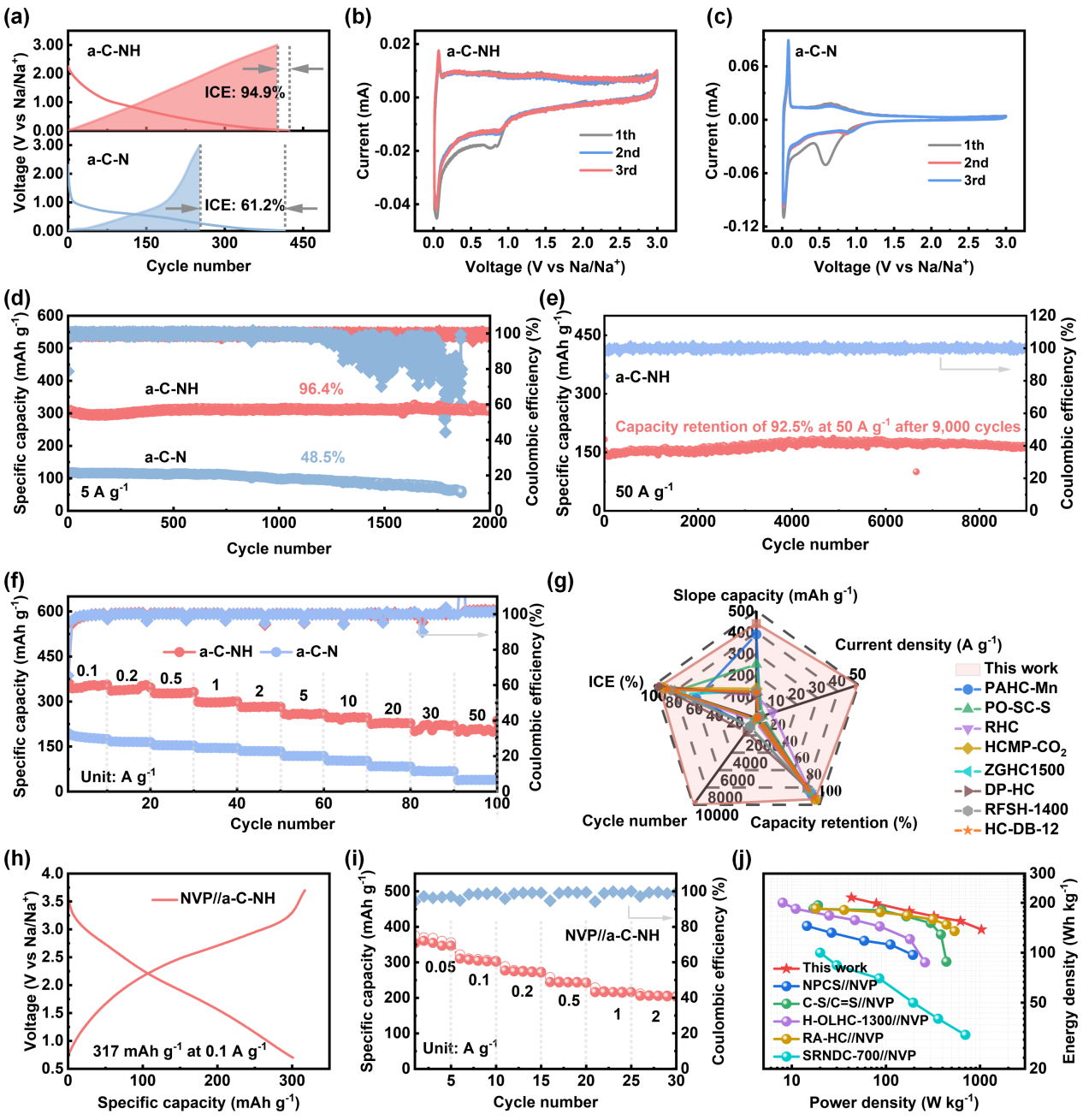

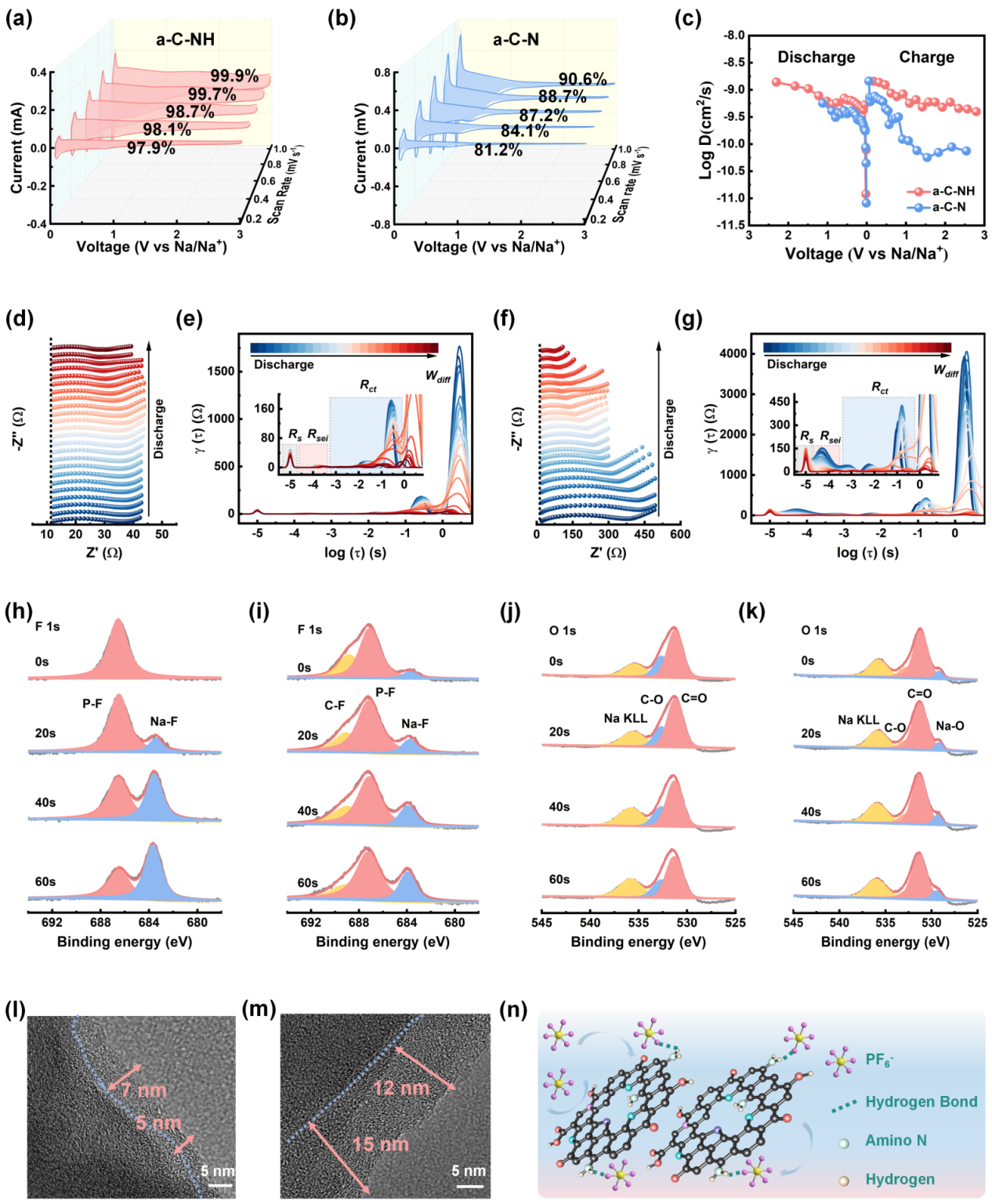

基于此,研究团队通过氨基氮引导孔道构建,利用气相辅助热解方法,在分子层面实现硬碳材料中氮构型的重组及多级孔道的建立。利用NH3在热解过程中的解离特性,使其产生的氨基官能团与碳骨架中的不饱和位点发生选择性反应,将电化学不可逆的吡咯氮转化为高度可逆的吡啶氮构型,诱导形成了垂直排列的贯通孔道结构,进而缓解了“层间限域”效应。同时,引入的氨基官能团能够在电池负极-电解质界面引导形成具有梯度化学组成的超薄SEI膜,而且氟化物富集在其亚表面,可显著提升界面离子的传输效率,大幅减少了钠的不可逆损耗。得益于多级孔道结构与界面协同效应,所制备的硬碳负极的综合性能在斜坡型硬碳材料中表现突出:首次库伦效率高达94.9%,可逆容量达到400.3 mAh g-1,在50 A g-1的极端电流密度下仍保持208.2 mAh g-1的优异容量,并展现出长达9000次循环的卓越稳定性。

合肥物质院博士后王佩瑶为论文的第一作者,合肥物质院、安徽工业大学与温州大学为论文通讯单位。上述工作得到了中国博士后科学基金博士后资助计划、中国科学院特别研究助理及合肥物质院院长基金等项目的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c14641

图1. 硬碳材料的结构演化分析。

图2. 硬碳负极材料的电化学性能分析。

图3. 硬碳负极的动力学和界面结构分析。